为什么要火烧圆明园

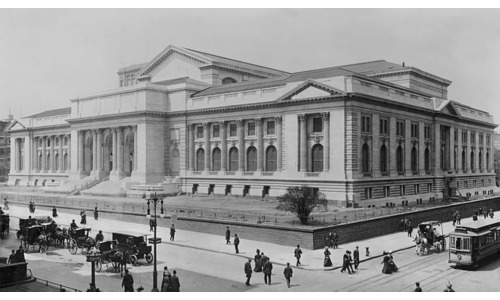

圆明园,这座曾经被誉为“万园之园”的皇家园林,凝聚了中国几代人的心血和智慧,其建筑之精美、收藏之丰富,举世无双。然而,1860年10月6日,英法联军悍然入侵北京,对圆明园进行了长达一周的疯狂劫掠和焚烧,这场浩劫不仅摧毁了一座举世闻名的园林,更象征着中国近代史的屈辱和深重的苦难。那么,英法联军为什么要火烧圆明园呢?这背后并非一个简单的答案,而是多种因素交织在一起的复杂结果。

首先,必须明确的是,火烧圆明园并非英法联军事先预谋好的计划,而是在侵略行动中,由于多种因素的叠加,最终导致了这一惨剧的发生。这其中,野蛮的侵略行径和对中国人民的仇恨是根本原因。英法联军入侵中国的根本目的在于维护其在中国的侵略利益,强行打开中国市场,掠夺中国的财富资源。在侵略过程中,他们面对中国军队的抵抗,以及中国人民的反抗,产生了一种强烈的报复心理。他们将对中国人民的仇恨和对战争失败的愤怒发泄在圆明园这座象征着中国国力的皇家园林上。这是一种典型的侵略者的心理机制,将侵略的失败和遭受的损失归咎于被侵略者,并通过对被侵略者进行毁灭性的打击来满足其心理上的快感和报复欲望。

首先,必须明确的是,火烧圆明园并非英法联军事先预谋好的计划,而是在侵略行动中,由于多种因素的叠加,最终导致了这一惨剧的发生。这其中,野蛮的侵略行径和对中国人民的仇恨是根本原因。英法联军入侵中国的根本目的在于维护其在中国的侵略利益,强行打开中国市场,掠夺中国的财富资源。在侵略过程中,他们面对中国军队的抵抗,以及中国人民的反抗,产生了一种强烈的报复心理。他们将对中国人民的仇恨和对战争失败的愤怒发泄在圆明园这座象征着中国国力的皇家园林上。这是一种典型的侵略者的心理机制,将侵略的失败和遭受的损失归咎于被侵略者,并通过对被侵略者进行毁灭性的打击来满足其心理上的快感和报复欲望。

其次,圆明园丰富的珍宝和艺术品成为了英法联军烧杀抢掠的主要目标。圆明园内收藏了大量的中国古代艺术珍品,包括瓷器、书画、玉器、铜器等,这些珍宝不仅具有极高的艺术价值,更代表着中国几千年文化的积淀和智慧的结晶。英法联军对这些珍宝垂涎三尺,为了将这些珍宝据为己有,他们不惜一切代价,甚至不惜放火焚烧整个园林。这种行为不仅仅是掠夺,更是对中国文化的摧毁和践踏。他们烧毁圆明园,既是为了掠夺财富,也是为了摧毁中国文化的象征。这是一种文化侵略和文化灭绝的行为,其破坏力远超单纯的物质掠夺。

第三,英法联军对圆明园的纵火,也与当时的国际形势和政治博弈有关。鸦片战争之后,清政府被迫签订了一系列不平等条约,英国和法国在中国的侵略活动日益猖獗。第二次鸦片战争爆发后,英法联军一路势如破竹,攻占了北京,面对清政府的抵抗,英法联军恼羞成怒。圆明园的焚烧,在一定程度上也是英法联军向清政府施压、报复的一种手段,以达到其政治目的。这种行为反映了当时列强之间复杂的国际关系,以及他们在中国的侵略竞争。圆明园的命运,成为了大国博弈的牺牲品。

最后,我们不能忽视当时清政府的腐败无能。清政府的腐败和软弱,为英法联军的入侵和圆明园的被焚烧提供了客观条件。清政府的军队不堪一击,无法有效抵抗侵略者的进攻;清政府的统治者对人民疾苦漠不关心,对国家的命运缺乏责任感。这种腐朽的统治使得国家积贫积弱,最终导致了国家蒙受巨大损失和屈辱。因此,圆明园的被毁,也从侧面反映了当时清政府的腐败无能,以及其对国家和人民的责任缺失。

总而言之,圆明园的焚烧是一场人为造成的巨大灾难,是侵略战争的恶果,是野蛮行径的体现,也是中国近代史的深刻教训。它不仅摧毁了宝贵的文化遗产,也留下了深深的民族伤痛。我们必须铭记历史,以史为鉴,维护世界和平,防止类似悲剧再次发生。

圆明园的重建与文化遗产保护

圆明园的毁灭不仅是一场文化浩劫,更激起了后世对文化遗产保护的深刻反思。虽然圆明园的重建至今仍是漫长而复杂的过程,但其意义却远超简单的复原建筑。重建圆明园,不仅仅是修复一座园林,更是对历史的缅怀,对文化的传承,对民族自强的激励,以及对未来发展的警示。

圆明园的毁灭不仅是一场文化浩劫,更激起了后世对文化遗产保护的深刻反思。虽然圆明园的重建至今仍是漫长而复杂的过程,但其意义却远超简单的复原建筑。重建圆明园,不仅仅是修复一座园林,更是对历史的缅怀,对文化的传承,对民族自强的激励,以及对未来发展的警示。

目前,圆明园的重建工作主要面临着诸多挑战:首先是资金的巨大投入。圆明园的规模宏大,重建工程浩大且复杂,需要巨额资金的支持。其次是技术上的难题。如何根据史料准确还原圆明园的原貌,如何采用现代科技手段保护重建后的建筑,都需要技术上的攻关。此外,还涉及到对重建方案的论证和规划,如何兼顾历史的真实性和现代的实用性,如何平衡保护和开发的关系,都需要谨慎考量。

除了物质上的重建,更重要的是精神上的重建。重建圆明园,更重要的是要重建民族的自信和自强。圆明园的毁灭是近代中国屈辱史的缩影,它提醒我们勿忘国耻,励精图治。在重建过程中,我们需要通过各种方式,例如设立博物馆、开展教育活动等,向公众普及圆明园的历史和文化内涵,增强民族自豪感和文化自信。

此外,圆明园的重建也为我们提供了思考文化遗产保护的宝贵机会。圆明园的毁灭,为我们敲响了警钟,提醒我们必须加强对文化遗产的保护,避免类似悲剧再次发生。这需要完善相关的法律法规,加强文物保护的力度,提高公众的文物保护意识。同时,也要借鉴国际先进的文物保护经验,不断改进和完善我们的文物保护工作。

未来,圆明园的重建应该是一个多方面共同参与的过程,政府、专家、企业和公众都应该积极参与其中,共同努力,才能更好地完成这一宏伟而艰巨的任务。重建圆明园,不仅是对历史的修复,也是对未来的展望。它不仅是物质的重建,更是精神的重建,是民族自强不息的象征。 重建后的圆明园,将不仅仅是一座美丽的园林,更将成为一个重要的文化教育基地,向世人讲述中国历史,传播中国文化,警醒世人珍爱和平,保护文化遗产。 这将是圆明园留给后世的永恒的价值和意义。

评论