象牙塔是什么意思

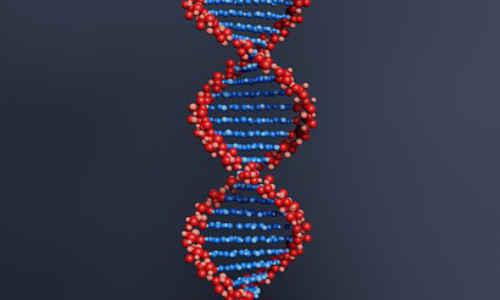

“象牙塔”一词源于法国作家、诗人阿尔封斯·都德的童话故事《磨坊主和扫烟囱的人》。故事中,一位善良的磨坊主为了帮助一个不幸的扫烟囱人,把他带到自己的磨坊,让他住在远离尘嚣、高耸入云的磨坊里,磨坊如同一个洁白美丽的象牙塔。这个象征着脱离现实,与世隔绝,充满理想和浪漫主义的“象牙塔”的意象,由此被广泛流传开来。 如今,“象牙塔”一词已不仅仅局限于童话故事中的美好意境,它更多地指代那些与社会实际脱节、缺乏生活经验、只专注于理论研究或空想的世界。 这种脱节并非完全是负面的,在特定的语境下,“象牙塔”可以指代学术研究、艺术创作等需要高度专注和深入思考的领域。在这个空间里,人们可以不受外界干扰,潜心研究,探索真理,创造出具有深远意义的作品。 然而,过度地沉溺于“象牙塔”中,则可能导致与现实的严重脱节,忽略社会发展和民生疾苦,甚至变得空洞无力,无法将自己的知识和才华转化为实际的社会贡献。 因此,“象牙塔”一词本身就蕴含着一种复杂的情感,它既可以象征着纯洁、理想和创造力,又可以象征着脱离现实、空想主义和缺乏实践能力。其褒贬意义往往取决于具体的语境和使用者的态度。 许多学者、艺术家都曾被形容为生活在“象牙塔”中,他们潜心研究,专注于自己的领域,创造出许多伟大的作品。但是,如果他们只顾埋头苦干,不关注社会现实,那么他们的成果可能难以被大众理解和接受,甚至可能与社会需求脱节。 所以,我们对“象牙塔”的理解不能一概而论,要根据具体的语境来判断其褒贬意义。 一个理想的状态是,能够在“象牙塔”中保持纯净的学术精神和创造力,同时又能积极地将自己的知识和才华应用于实践,为社会发展做出贡献。 这就像一个平衡木,一边是理想和专注,一边是现实和实践,只有两者兼顾,才能真正发挥个人的最大价值,避免陷入“象牙塔”的局限性,也避免被现实的残酷吞噬了理想和信念。 “象牙塔”的意义在于提醒我们,在追求知识和理想的同时,不能忘记脚踏实地,要将理论与实践相结合,才能更好地服务社会,实现个人价值。

接下来,我们来探讨一下“象牙塔”的象征意义及其在不同领域的体现,以更深入地理解其内涵。 不同领域对“象牙塔”的解读和态度有所不同。在学术界,它往往被看作是专注研究、追求真理的象征,是学者们潜心钻研的理想空间。 但与此同时,学术界也存在着对“象牙塔”现象的批评,认为一些学者过于专注于理论研究,忽视了实际应用,导致研究成果与社会需求脱节。 例如,一些理论研究成果无法转化为实际生产力,或者研究方向过于偏离社会发展方向,都是“象牙塔”现象的体现。 在艺术创作领域,“象牙塔”则常常被用来形容艺术家们专注于艺术创作,不受外界干扰的创作状态。 很多艺术家为了追求艺术的纯粹性,选择远离喧嚣的都市,在僻静的环境中进行创作,这也可以被看作是他们构建的“象牙塔”。 然而,艺术也需要与社会生活相联系,才能产生共鸣和影响力。 如果艺术家完全封闭自己,只顾个人感受,不关注社会现实,其作品就可能缺乏生命力和感染力,难以被大众所接受。 在政治和社会领域,“象牙塔”则常常被用来批评一些政治家或社会精英脱离群众,不了解民生疾苦,制定出的政策脱离实际。 这些脱离实际的政策,往往难以解决实际问题,甚至会加剧社会矛盾。 因此,在政治和社会领域,“象牙塔”往往带有负面色彩,代表着与民意相悖,与现实脱节。

接下来,我们来探讨一下“象牙塔”的象征意义及其在不同领域的体现,以更深入地理解其内涵。 不同领域对“象牙塔”的解读和态度有所不同。在学术界,它往往被看作是专注研究、追求真理的象征,是学者们潜心钻研的理想空间。 但与此同时,学术界也存在着对“象牙塔”现象的批评,认为一些学者过于专注于理论研究,忽视了实际应用,导致研究成果与社会需求脱节。 例如,一些理论研究成果无法转化为实际生产力,或者研究方向过于偏离社会发展方向,都是“象牙塔”现象的体现。 在艺术创作领域,“象牙塔”则常常被用来形容艺术家们专注于艺术创作,不受外界干扰的创作状态。 很多艺术家为了追求艺术的纯粹性,选择远离喧嚣的都市,在僻静的环境中进行创作,这也可以被看作是他们构建的“象牙塔”。 然而,艺术也需要与社会生活相联系,才能产生共鸣和影响力。 如果艺术家完全封闭自己,只顾个人感受,不关注社会现实,其作品就可能缺乏生命力和感染力,难以被大众所接受。 在政治和社会领域,“象牙塔”则常常被用来批评一些政治家或社会精英脱离群众,不了解民生疾苦,制定出的政策脱离实际。 这些脱离实际的政策,往往难以解决实际问题,甚至会加剧社会矛盾。 因此,在政治和社会领域,“象牙塔”往往带有负面色彩,代表着与民意相悖,与现实脱节。

总而言之,“象牙塔”是一个多义词,其褒贬意义取决于具体语境。 它既可以象征着理想、纯洁和专注,也可以象征着脱离现实、空想主义和缺乏实践能力。 我们应该辩证地看待“象牙塔”,既要珍惜和保护那些需要专注和思考的领域,又要避免过度沉溺于“象牙塔”中,失去与现实世界的联系,最终实现理论与实践的统一。

打破象牙塔:知识的应用与社会责任

“象牙塔”的讨论,最终都指向一个核心问题:如何将知识转化为实践,如何让学术研究和艺术创作服务于社会,承担起应有的社会责任? 单纯的知识积累并不能带来进步,只有将知识应用于实践,才能产生真正的价值。 这需要学者、艺术家、以及所有知识拥有者积极走出“象牙塔”,关注社会现实,了解民生疾苦,将自己的知识和才华应用于解决实际问题。

打破“象牙塔”并非意味着放弃理想和专注,而是要将理想与现实结合起来,将理论与实践结合起来。 这需要一种开放的心态,一种与社会对话的意愿,一种为社会做出贡献的责任感。 学者们可以将自己的研究成果应用于实际生产中,解决实际问题,推动科技进步和社会发展。 艺术家们可以将自己的艺术作品融入到社会生活中,反映社会现实,启迪人们的心灵,推动社会进步。 所有知识拥有者都应该积极参与到社会实践中,贡献自己的力量,为构建和谐社会贡献自己的力量。

打破“象牙塔”也需要制度的支持和引导。 政府和社会应该创造一个良好的环境,鼓励知识的应用和转化,支持学者和艺术家将他们的研究成果和艺术作品应用于实践。 这包括提供资金支持、政策扶持、以及搭建交流平台等。 同时,也需要加强对知识产权的保护,激励更多的人积极参与到知识的应用和转化中来。

此外,打破“象牙塔”也需要培养个人的社会责任感。 知识分子和艺术家不应仅仅局限于自己的专业领域,更应该关注社会发展,承担起应有的社会责任。 积极参与社会公益活动,关注社会热点问题,为社会发展建言献策,都是承担社会责任的体现。

最终,打破“象牙塔”是一个长期而复杂的过程,需要多方共同努力,需要制度的保障,更需要个人的责任感和担当。 只有这样,才能真正实现知识的价值,让知识服务于社会,推动社会进步,构建一个更加美好的世界。 这不仅仅是打破一个空间的界限,更是打破思想的禁锢,让知识的阳光普照大地。 只有当“象牙塔”不再是与世隔绝的象征,而是成为连接理论与实践的桥梁,才能真正发挥知识的巨大力量。 我们期待一个更加开放、包容、充满活力,并且能够将知识转化为实际社会进步的时代。

评论