闰二月是什么意思

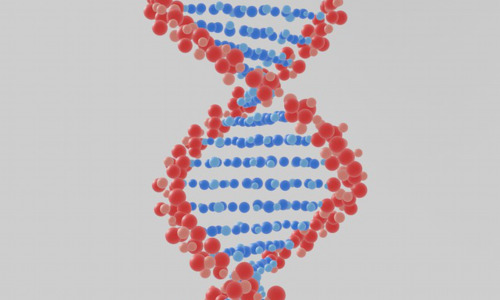

闰二月,顾名思义,就是在一个年份里出现了两个二月。这并非是历法出错或者时间错乱,而是为了协调阴历(农历)和阳历(公历)之间的差异而设置的一种特殊月份。我们知道,地球绕太阳公转一圈大约需要365.2422天,而阳历年只有365天,为了弥补这0.2422天的差距,每四年设置一个闰年,闰年有366天,多出的一天加在2月份。然而,阴历是根据月亮的运行周期来制定的,一个阴历月大约是29.5天,一年十二个月大约是354天,比阳历年少了11天左右。为了让阴历和节气相协调,避免节气逐年提前,就需要增加一个闰月。

闰月的设置并非随意为之,而是根据一个复杂的历法规则——“十九年七闰”法来决定。这个方法是根据月亮绕地球运行的周期(朔望月)和地球绕太阳运行的周期(回归年)的差异来推算的,十九年中有七个闰年,平均每个闰年大约有3年。需要注意的是,闰月并非每年都有,而且闰月出现的月份也不固定,可能是任何一个月,但通常以农历的二月、六月、十一月这三个月居多,其中以闰二月最为常见。之所以闰月多出现在二月,是因为农历的正月是新的一年的开始,在正月之前增加一个月份会破坏农历的顺序。

闰月的设置并非随意为之,而是根据一个复杂的历法规则——“十九年七闰”法来决定。这个方法是根据月亮绕地球运行的周期(朔望月)和地球绕太阳运行的周期(回归年)的差异来推算的,十九年中有七个闰年,平均每个闰年大约有3年。需要注意的是,闰月并非每年都有,而且闰月出现的月份也不固定,可能是任何一个月,但通常以农历的二月、六月、十一月这三个月居多,其中以闰二月最为常见。之所以闰月多出现在二月,是因为农历的正月是新的一年的开始,在正月之前增加一个月份会破坏农历的顺序。

闰月并非仅仅是多了一个月份那么简单,它对中国传统文化和社会生活都产生了深远的影响。首先,闰月对农业生产有着重要的指导意义。古人根据农历安排农事活动,闰月的出现会调整农历与节气的对应关系,从而避免农事活动与季节气候的冲突,更好地指导农业生产。其次,闰月对许多传统节日和习俗也有影响。一些传统节日是根据农历来确定的,闰月的存在会影响这些节日的日期,需要进行相应的调整。再次,闰月在人们的婚丧嫁娶等人生大事上也有一定的影响,一些传统习俗会避免在闰月举行重要仪式。

最后,需要强调的是,闰月的设置体现了古人对天文历法的深刻理解和精巧的计算能力。在缺乏精密仪器的古代,能够建立起如此精密的历法系统,实属不易,这不仅是科学的结晶,更是中华民族智慧的体现。 虽然现代社会我们更多使用阳历,但了解闰月,能够让我们更好地理解中华传统文化的精髓,感受古人智慧的光辉,并对我们祖先在天文历法上的贡献表示敬佩。 闰月虽然是一个看似简单的历法调整,但它背后蕴含着丰富的文化内涵和科学道理,值得我们深入探讨和研究。

闰月的习俗和文化意义

闰月,除了在历法上具有重要的意义,还在中国传统文化中承载着丰富的习俗和文化内涵。虽然现代社会人们对闰月的关注有所减少,但一些地方仍然保留着与闰月相关的传统习俗,这些习俗不仅体现了人们对自然的敬畏,也反映了中华文化的博大精深。

首先,在一些地区,人们会在闰月举行特殊的祭祀活动,祈求平安吉祥。这些祭祀活动通常在闰月的特定日子举行,祭祀的对象可能是祖先、神灵或者自然界的某种力量。祭祀活动的形式多样,有的地区会举行隆重的仪式,有的地区则比较简朴。这些祭祀活动不仅具有宗教意义,也具有重要的社会功能,能够增强人们的凝聚力和社会认同感。

其次,在闰月期间,一些地方的人们会避免举行一些重要的人生大事,比如结婚、盖房、开业等等。这是因为人们认为闰月是一个特殊的月份,不宜进行一些重大活动,以免冲撞了神灵或者带来不好的运气。当然,这种说法更多的是一种传统习俗,并没有科学依据,但它反映了人们对闰月的特殊认知和文化态度。

此外,一些地区在闰月期间还会举行一些特殊的民俗活动,比如放风筝、游园会等等。这些活动不仅丰富了人们的精神生活,也增强了社区的凝聚力。这些民俗活动通常带有浓厚的地域特色,不同的地区有不同的习俗,展现了中华文化的丰富性和多样性。

闰月的出现也影响了一些传统节日的日期。由于闰月的存在,一些农历节日的日期会发生变化,需要根据具体的历法进行调整。这不仅体现了人们对历法的重视,也反映了人们对传统文化的传承和保护。

总而言之,闰月不仅仅是一个历法上的概念,更是一个承载着丰富文化内涵的社会现象。通过了解闰月的习俗和文化意义,我们可以更好地理解中华文化的精髓,感受传统文化的魅力,并体会到古人对天文历法以及自然规律的深刻认识。 这些习俗和传统,虽然随着时代的发展可能会逐渐淡化,但它们依然是中华文化宝库中不可或缺的一部分,值得我们去传承和保护,让这些古老的智慧继续在我们的生活中闪光。 了解闰月,不仅仅是了解一个历法现象,更是了解一段历史,一段文化,一种传承。 它提醒我们,要尊重自然,敬畏规律,并将这种智慧传承下去。

评论